Der so genannte „Röhm-Putsch“

Der so genannte „Röhm-Putsch“ vom 30. Juni 1934 wurde von der NS-Propaganda als „Staatsnotwehr“ dargestellt – in Wahrheit ging es Hitler um die endgültige Ausschaltung noch vorhandener, auch innerparteilicher Widersacher. In Wittlich fand am 1. Juli eine „gewaltige Treuekundgebung zum Führer“ statt. In einem Telegramm an Hitler stand: „Die nationalsozialistische Stadt Wittlich in der Grenzmark sendet dem Führer Grüße in unverbrüchlicher Treue für und für.“

In der katholischen Bevölkerung herrschte durchaus Verunsicherung, da mit Ministerialrat Klausner, früher Landrat in Adenau, auch ein führender Vertreter des politischen Katholizismus unter den Opfern war.

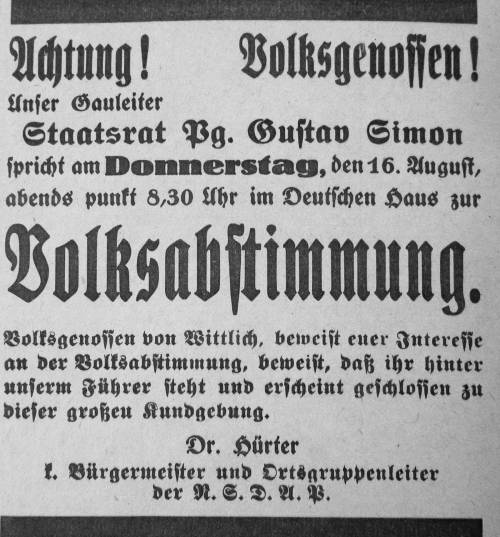

Nach dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 sah Hitler die lange erwartete Gelegenheit, das Amt des Präsidenten mit dem des Reichskanzlers in seiner Person zu vereinen. Für die Volksabstimmung am 19. August wurde das Land mit einer riesigen Propagandawelle überzogen.  Auf Reichsebene erzielte Hitler eine Zustimmung von „nur“ 90 Prozent. Enttäuschend für die braunen Machthaber auch das Ergebnis in der Stadt Wittlich: Immerhin hatten trotz der totalen Überwachung in den Wahllokalen fast 22 Prozent mit Nein oder ungültig abgestimmt. Begründet dürfte diese durchaus beachtliche Verweigerung sowohl in der Unzufriedenheit mit lokalen NS-Funktionären als auch in der Ablehnung der NS-Kirchenpolitik gewesen sein – der „Kirchenkampf“ hatte 1936 seinen ersten Höhepunkt erreicht.

Auf Reichsebene erzielte Hitler eine Zustimmung von „nur“ 90 Prozent. Enttäuschend für die braunen Machthaber auch das Ergebnis in der Stadt Wittlich: Immerhin hatten trotz der totalen Überwachung in den Wahllokalen fast 22 Prozent mit Nein oder ungültig abgestimmt. Begründet dürfte diese durchaus beachtliche Verweigerung sowohl in der Unzufriedenheit mit lokalen NS-Funktionären als auch in der Ablehnung der NS-Kirchenpolitik gewesen sein – der „Kirchenkampf“ hatte 1936 seinen ersten Höhepunkt erreicht.

Im Laufe des Jahres 1934 häuften sich die Übergriffe auf Juden und ihren Besitz, ohne dass die Täter ermittelt oder gar bestraft wurden. Erste Beschmutzungen mit Ölfarbe an jüdischen Geschäftshäuser in der Stadt hatte es bereits im Sommer 1933 gegeben, wozu Mehs anmerkte: „Der Jude ist anscheinend rechtlos in Deutschland.“

Parteiorganisation

Ab 1933 hatte die NSDAP unter FĂĽhrung von Kreisleiter Fritz Loosen eine umfangreiche Organisationsstruktur auf Gemeinde- und Stadtebene aufgebaut. Fast 20 NS-Sonderorganisationen wie Deutsche Arbeitsfront (DAF), Kraft durch Freude (KdF), HJ und BDM, NS-Frauenschaft etc. sorgten fĂĽr eine weitreichende Erfassung und Schulung durch die Partei, wobei den einzelnen NS-Berufsorganisationen (z.B. Nationalsozialistischer Lehrerbund, NSLB) eine besondere Bedeutung zukam. Im Jahr 1936 waren praktisch alle Gliederungen mit FĂĽhrern/FĂĽhrerinnen und Stellvertretern/Stellvertreterinnen besetzt.

Autor: Franz-Josef Schmit, November 2020

Ăśberblick

Literatur

- Mehs, Matthias Joseph: TagebĂĽcher vom November 1929 bis September 1946. Hrsg. von GĂĽnter Wein und Franziska Wein. 2 Bd., Trier 2011.

- Petry, Klaus: Wittlich unter dem Hakenkreuz. 3. Teil der Stadtgeschichte. Wittlich 2009.

- Zeitenwende. Das 20. Jahrhundert im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Bearbeitet von Erwin Schaaf. Wittlich 2000.

- Wein-Mehs, Maria: Juden in Wittlich 1808 – 1942. Wittlich 1996.

- Einbezogen sind eigene Recherchen des Verfassers zum Nationalsozialismus in Wittlich.